Du vélo, du maraichage, des réflexions

Semaine 3

Lundi matin, Maëlle et moi prenons le bus pour Alençon pour la formation de 2 jours obligatoire de la ligue de l’enseignement, où nous retrouvons Pauline et Suzie.

A notre arrivé à El cap’ on s’était tout de suite rendu compte de l’homogénéité de notre groupe, ce qui n’est pas très étonnant pour des jeunes entre 18 et 26 ans, plus ou moins proches des milieux écolos.

Ici, nous rencontrons d’avantages des jeunes pour qui le service civique était souvent une solution de repli, car leurs vœux parcoursup n’avait pas été accordé par exemple.

La formation terminée, je retourne chez Guillaume le temps de trouver un lieu.

Pauline et moi avions discuté de notre envie d’aller chez chez un maraicher près de Honfleur, après avoir écouté le retour de Suzie. Nous décidons finalement d’y aller le lundi.

Mon premier trajet à vélo (+train) :

Pour aller à Honfleur, les trains prennent plus de 7heures et me font passer par Paris. Hors de question. J’irai à la gare de Briouze (15km) , jusqu’à Lisieux, puis je finirais à vélo (~30km)

Après 10min sous la pluie mon impèr n’est plus imperméable.

Après quelques côtes difficiles, (je n’ai pas l’habitude et je suis très chargé) Je goute la joie des kilomètres qui défilent sur une pente douce. Toutes ces pentes que l’on ne voit pas en voiture.

J’arrive à la gare 10min avant le train, avec le sourire bien que trempé.

Quelques heures plus tard j’arrive à Lisieux, et je reprends la route.

Après 15km je fais une pause.

Le jour baisse. Je redémarre. Je me rends compte que mon pneu est à plat.

En mode nuit et culotté, j’ouvre un portail et je toque à une porte. Une femme sort. Un peu penaude, je lui demande si elle a une pompe à vélo. La maison est pleine d’enfant mais cette personne prend le temps d’appeler son mari au téléphone pour trouver le nouveau petit compresseur. Elle enjambe son chien, rentre, puis ressort avec un l’instrument. Après de nombreuses tentatives infructueuses, nous parvenons finalement à regonfler le pneu.

Plusieurs jours plus tard, je comprendrai que si l’air ressortait quand j’essayais de remettre le petit capuchon, c’est que je n’avais pas fermé la valve.

Je repars, au bout de 500 mètres, mon pneu est à nouveau à plat. Je repense à une phrase de Maxime : 8 km, quand tu dois pousser un vélo, c’est long !

Il me reste 15 km.

Petit aparté - Je fais ici le choix d’une narration légèrement épique car je me sentais effectivement comme un cavalier dont le flamboyant destrier lui aurait fait faux bond sur la dernière ligne droite mais en vrai, j’ai toujours le smile. Il est vrai que j’ai sécrété beaucoup d’endorphine.

J’appelle le maraicher chez qui je me rend.

"- Ah ouais 15 bornes quand même ! Et tu as tout ce qu’il te faut pour réparer ?

-Non.

-Ah bah c’est pas malin ça Miléna ! Et tu veux qu’on vienne te chercher c’est ça ?

-Je pensais essayer de faire du stop déjà, avec le vélo c’est compliqué mais si on me prend en pitié peut-être qu’on me prendra en voiture.

-Et tu es où exactement ?"

Je n'ai pas le temps de répondre que mon téléphone s’éteint. Il me restait 17%. (C’était 32% avant l’appel qui a duré 2min.)

Je trouve ma batterie externe, maintient le tout sous mon impère pas imper en bidouillant pour que mon chargeur accepte de marcher. J’attends que mon téléphone se rallume et 20 min plus tard, je rappelle Pauline. Elle vient me chercher avec le camion et on arrive finalement à la nuit tombée. Une entrée en grandes pompes mais sans rustine donc.

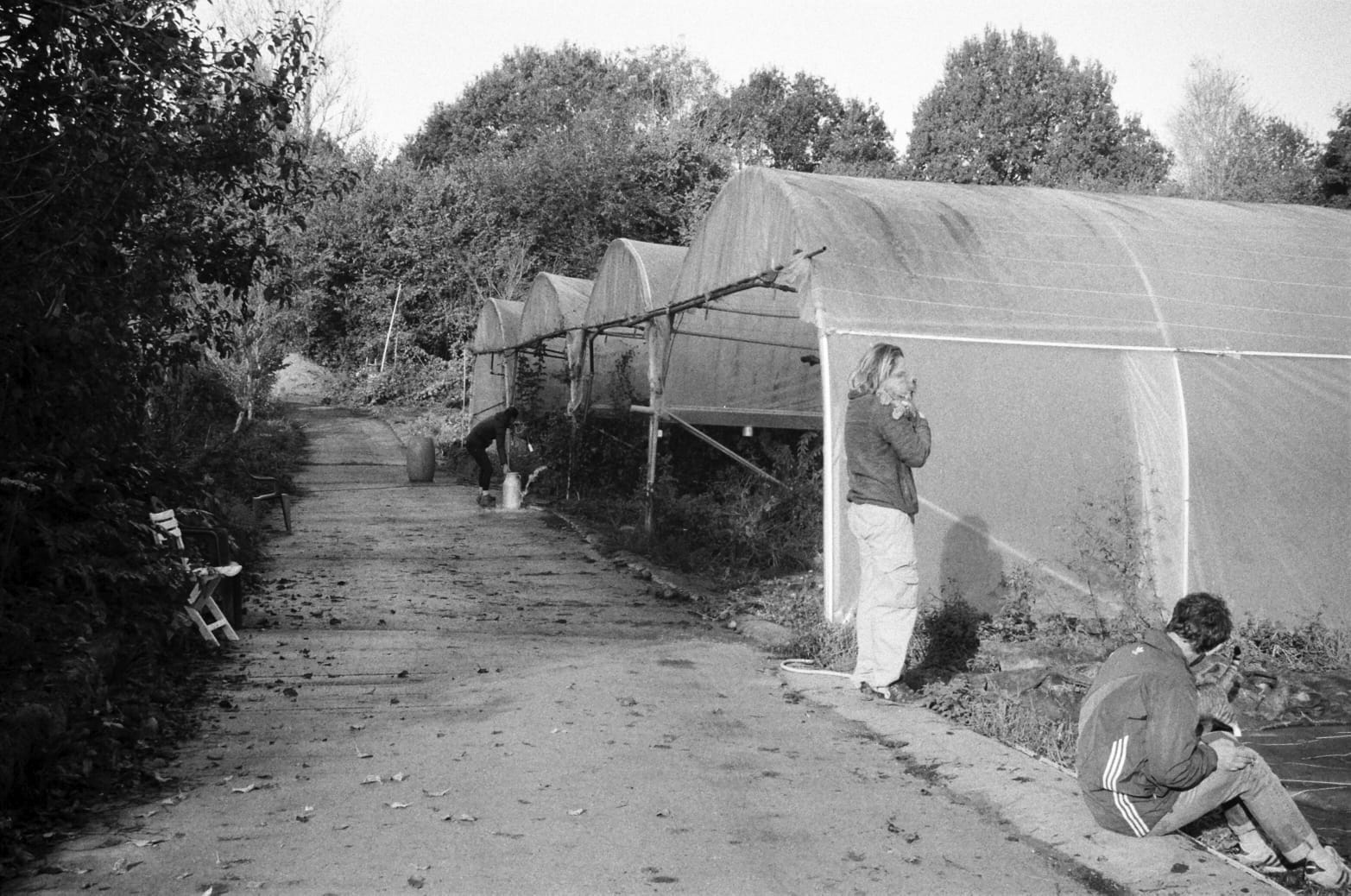

Le séjour sur la ferme.

La ferme n’est pas si grande, mais pensée avec harmonie.

Pas si grande mais on a quand même du boulot. On cueille les dernières courgettes, les petites vont à l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) les grosses vont aux cochons. On déracine les plants, on les ramène à la brouette entre les arbres fruitiers en prenant garde de ne pas écraser les framboisiers juste derrière. On recommence avec le maïs, qui s’arrache beaucoup plus difficilement. On roule les bâches pour les ranger, un travail fatiguant scrupuleusement partagé entre Pauline, Julien (en stage sur la ferme) et moi, à raison d’une bâche et demi par personne.

On désherbe les serres puis Julien passe le broyeur pour constituer le paillage. On cueille les dernières tomates et on vide la serre.

Ça faisait tout drôle d’avoir la vue dégagée.

Par contre ce n’était plus le cas de mon nez qui ne s’arrêtait pas d’éternuer et duquel s’est mis à couler un liquide jaune fluo. Je ne savais pas que qu'on cultivait des tomates nucléaires.

Pour le maïs, les courges et les courgettes, Julien utilise des bâches sont trouées à des espacements régulier, variables selon les plantations. Elles permettent de ne pas avoir à désherber. Elles sont réutilisées chaque année, ce qui implique que l’espace agricole est pensé bien en amont : telle parcelle pour telle plantation pour telle bâche.

L’autonomie énergétique :

Toute l'électricité du lieu viens des panneaux solaire reliés à batteries. On profite du soleil, des pics d’énergies pour faire fonctionner les grosses machines et ne pas puiser dans les batteries.

Les batteries fonctionnent en cycle, plus on puise dedans, plus on les use. Profiter des pics d’énergie permet de fonctionner en flux tendu et d’assurer la longévité du matériel.

L’autonomie va également avec la sobriété. De ce côté, la ferme est exemplaire. La douche, c’est après avoir fait chauffer le bro d’eau sur la gazinière, le chauffage c’est au bois et la lessive c’est au lavomatique (il y a toujours la rivière si vous y tenez).

Bon. Il faut peut-être précisé que ce n'est pas exactement un choix de mode de vie, puisque la nouvelle salle de bain bientôt relié au réseau est en travaux, et même que je dors dedans actuellement.

Le soir nous mangeons auprès de poêle. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu un feu pour la dernière fois. C'est feucinant. Je me dis qu'aucune chaleur n'égale celle du feu.

L'AMAP.

Un soir par semaine, on va déposer les paniers à l’AMAP. Nous nous rendons dans un bar avec vue sur le port du Havre, à la clientèle plutôt bobo.

Une AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) est un système de partenariat entre des producteurs agricoles locaux et des consommateurs. Ce modèle vise à soutenir une agriculture durable, de proximité, respectueuse de l'environnement et de la santé, tout en offrant aux consommateurs des produits frais et de qualité. Les consommateurs s'engagent, souvent en payant à l’avance, à acheter une part de la production agricole pendant une un an, ce qui garantit un revenu stable au producteur.

Réflexions (en vrac, s'il vous plait) :

Quelles places pour la lutte des classes ?

Pour s’engager sur un an, il est nécessaire d’avoir une certaine stabilité que l’on retrouve chez des classes favorisées. L’écrasante majorité des amapiens a un bagage culturel très important, économique également.

Je pense au livre Pour une écologie pirate de Fatima Ouassak, que Jade m’a conseillé et que je suis en train de lire. Elle nous parle de la manière d’envisager l’écologie dans les quartiers populaire, dans un contexte où les revendications climatiques sont plutôt portées dans le débat public par des membres de classes moyenne supérieure, plutôt cadre CSP+, blanche et urbaine, qui obtient des concessions calibrées sur leur intérêts de classe.

Dans les quartiers populaires, qui sont les premiers à subir la bétonisation, la pollution des usines et des autoroutes situées à proximité, et je ne parle pas de la répression policière, l’écologie doit passer par la réappropriation de la terre, afin d’avoir un mot à dire quand au lieu sur lequel ils vivent. A commencer par l’obtention d’espace pour faire de la politique : un local pour discuter, s’organiser, cuisiner ensemble…

Une discussion avec Julien.

« Ici, on a fait le choix d’une activité rémunératrice mais avec une seule de ces serres, si tu t’y prends bien, que tu fais des conserves, tu peux nourrir une famille de 4 personnes toute l’année. »

Il me conseil de lire "Le grand guide marabout de l’autosufissance".

Lui aussi a le projet de s’installer, avec des personnes proches, sur un terrain pour cultiver ses légumes.

Il en a assez de trimer dans des conditions pourries et rêve de tranquillité. Il a repris des études au CFPPA de Sées.

Il a également une vision sociale de ce que serait son activité. Son idée serait de vendre ces paniers de tomates plus cher aux bobos des salles d’escalades qui boive du café « local » c’est-à-dire torréfié à Paris, pour être en capacité de les vendre moins cher à des populations plus précaires.

L'autosuffisance ?

Cette ferme est axé vers une quête d'autonomie très poussée... c'est quelque chose que j'avais envie de voir. Mais quid de l'interdépendance entre les gens ?

Je souhaite aussi aller vers plus de collectif.

Ici j'apprécie la plupart des pratiques agricoles mais il me manque quelque chose pour me sentir exactement en phase... de l'ordre de la vision politique ?

Ou est-ce qu'on va une fois que l'autonomie recherché est atteinte ? Une fois que l'objectif de s'extraire d'un système qui nous fait souffrir est considéré comme rempli ? Qu'est-ce qu'on construit à partir de ce moment ?

P.S: J'ai assez peu de photos de ce séjour car mon téléphone est tombé dans un sceau d'eau la veille de mon départ... au moins mes problèmes de stockage sont en partie réglé.

maiiiiis j'avais pris quelque photos avec l'appareil des fourmis vertes

la répartition des tâches (tryptique 1,2)